前稿までに当塾のプリント制作を担う

5つの基幹ソフトをご紹介しました。

本稿では、これらのソフトにより作成

されるプリントと共に、私自身が作成

するプリントの種類と想いをご説明し

ていきたいと思います。

1つめにご説明するプリントは、通常

の学習プリントのイメージとは少し異

なるものとなります。それは・・・

【授業板書プリント】です。

当塾では、新規開塾以前に作成し保存

されていた板書PDFは基本的にすべて

使用しないことに致しました。それは

下記に述べる 生徒さんが使いやすく

学習効果が実感できる板書ノートへ移

行するために全面刷新するためです。

そしてその改革は授業自体の在り方や

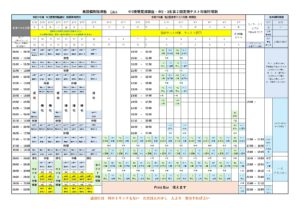

その後の PrintBar での各生徒さんご

との演習の仕組み、また自宅課題の内

容など、全ての見直しにつながってい

ます。以下、実際の授業板書プリント

にそってご説明をさせて頂きます。

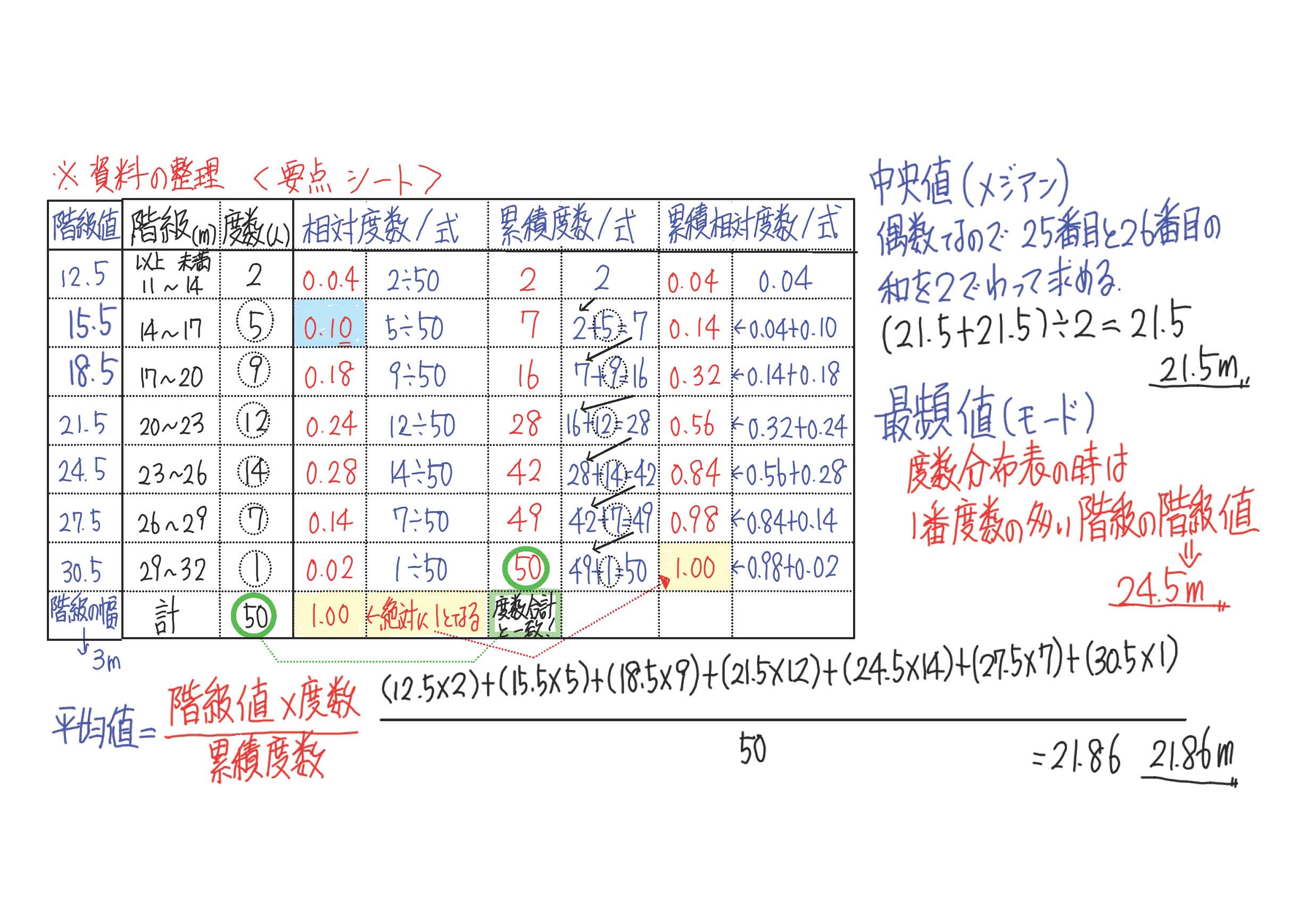

※下記の画像は、授業時点で電子黒板に表示さ

れています。私が授業前に予め作成しています。

[gview file=”https://www.qanda2020.com/wp-content/uploads/2024/04/241293b6085f32224eeb38d5bc465904.pdf”]

まずこの板書は、今日自分たちが学び解けるよ

うになる学習内容を示しています(青字部分)

同時に、教室内のプリンターからその場でフル

カラー印刷され配布されています。

⬇

次に今回は基本的な事項は履修済みでしたので

配布したプリントに直接書き込んで解いてみよ

うと声かけをして取り組んでもらいました。

その際に7項目ある青字部分の内、階級値・

相対度数・累積度数・累積相対度数の4つだけ

を解くことと、間違えてもいいから計算した式

を残すことを注意する様に伝えています。

⬇

[gview file=”https://www.qanda2020.com/wp-content/uploads/2024/04/6a52ae519db1b2e6fce5d7dc9f29f9e8.pdf”]

演習時間を終え、解説の時間となる時点で、こ

の板書に切り替わります。この際に、具体的な

解法に使用した式は、一切省略せずに書き記す

ことを当塾では大切にしています。そして生徒

さんにも、必ず式を残すように指導しています

⬇

次に7項目ある青字部分の内、残っている3項

目、平均値・中央値・最頻値について、解いて

みるように声かけをしました。

⬇

[gview file=”https://www.qanda2020.com/wp-content/uploads/2024/04/12fba2244b06137bc726b5f29e610af5.pdf”]

演習を終えた生徒さんにお見せする3枚目の板

書がこちらになります。

ここでお気づき頂けるかと思いますが、先ほど

の2枚目の板書を縮小し、残る3項目の説明が

1枚のPDFに納められています。これが電子黒

板で授業することの利便性の1つです。

つまり・・・

1枚目の問題用紙で学ぶべき事項を確認し

2枚目の解説で4項目事項の解法を確認し

3枚目の解説で解法の全体像を確認する

生徒さんには、この授業の流れの中で同時

進行で、1枚目から3枚目のフルカラー印

刷された【授業板書プリント】が配布され、

手元で確認しながら私の解説を聞くことと

なります。

その際に、多くの学習事項を1枚に《てん

こ盛り》にした要点プリントをもらうので

はなく、ステップごとに理解を確認してい

けるプリント。それは言い換えるなら、授

業展開に時系列的に対応した板書プリント

が配布されるのです。

これにより、後半に移行するPrintBarで、

自分が何をすべきかが生徒さんには明確に

なっていきます。

説明が長くなりました。この続きは次稿で

ご説明させて頂きます。