2回の連続投稿で、前編・中編と配信してきました

足し算から割り算の発想についての投稿ですが、

本日で最終となります。前回の投稿で、日数と科目

について、おおざっぱに考えることの危険性につい

てお話しましたね。今日は実際の計画を立てる方法

について説明したいと思います

まず大切なことは、前回も書かせてもらいましたが

1日最低でも3科目はしないと、まったく間に合わ

ないということ。

次に大切なことは、その3科目の学習時間は、同じ

である必要はないということです。そして、もう1

つ大切なことは、嫌いな科目やしたくない学習は、

一番体力がある時に、短い時間で

先に先に!終えるということです

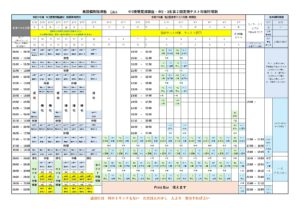

https://qanda2025.blog/wp-content/uploads/2025/05/時間割作成例(14日3科目版).jpg

上の具体例を見てみて下さい。

この表は2週間14日間の学習計画の1例です。

ポイントは、英語が苦手だと仮定して、

学習時間は25分・35分・50分としました。

この表の上から下という順番でしてもいいし、

英語はその日の最初に指定された時間で学習を

しても構いません。ここで気づいて欲しいことは

13日間で英語がない日は3日だけという点です

苦手な科目は基本的に毎日学習することが大切で

でもさすがに途中でない日も作らないと気持ちが

折れるので、そこも工夫する。また短い時間の日

と2番目に長い時間の日に分けていくことなど、

少しでも自分が頑張れるようにアレンジすること

が、とても大切なのです。

そして、何よりも大切なことは、計画は自分で

想いを込めて作らない限り、何の意味もないし

絶対に続かないし効果も出ないということです。

最後に、この表を見て分かることは、実際に、

科目ごとの時間と回数を入れてみたら、2週間で

できる学習時間がおおざっぱに想像している程は

多くないことにですよね。そもそも、次回の定期

テストは8科目~9科目ですよ

だから2週間前からでは、

絶対に間に合わないのです

授業で詳しくお伝えしますが4週間前

から2週間前までの短め学習と、

2週間前から当日までのぶっちぎり計画

を皆さんと相談しながら、

本年度は毎回決めていきたいと思います